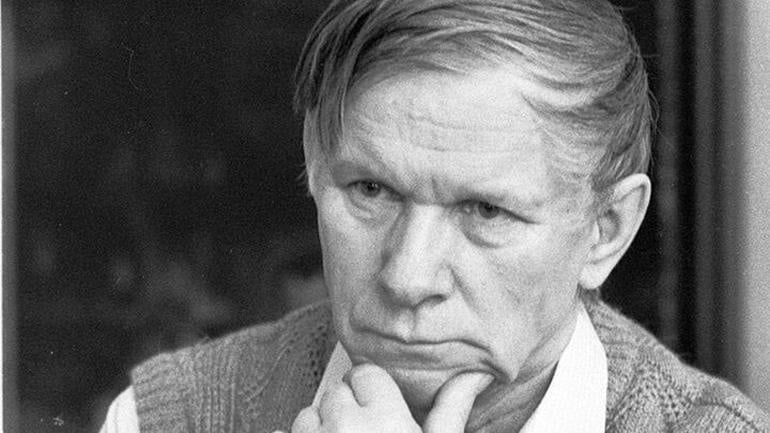

Василий Быков — один из наиболее выдающихся писателей второй половины двадцатого века. Он всегда стремился найти ответ на вопрос о том, остается ли у человека человечность после всех ужасов войны. Канал «Ямал-Медиа» представляет историю и творчество этого белорусского писателя-фронтовика.

Писатель Василь Быков: биография

Невеселое детство

19 июня 1924 года появился на свет Василий Владимирович Быков. Он вырос в скромной крестьянской семье, в уединенной деревне Бычки Ушачского района Витебской области, где был самым старшим из троих детей.

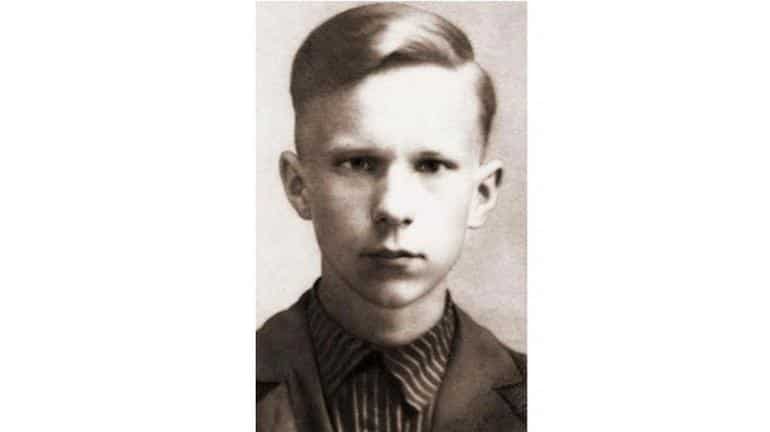

В 1934 году ученики начальной школы в Беляковском районе были запечатлены на фотографии вместе с учителем по имени Степан Рыгорович Троцкий. На снимке можно увидеть Василия, который находится в первом ряду слева.

Бывает сложно отправляться в учебное заведение и сосредотачиваться на учебе, когда у тебя нет еды и нормальной одежды. Вместо обычной обуви дети носили самодельные деревянные ботинки, которые изготовил для них отец. С самого детства мальчик привык к трудным условиям и постоянной борьбе за выживание.

В утешении он находил в чтении и рисовании — они уводили мальчика в мир фантазий, отдаленный от суровой реальности. Василий любил также играть с другими мальчишками. Они обычно играли в «войну», стреляли из деревянных винтовок и пистолетов, а из ниток делали связь для «штаба». Но чаще всего парня можно было увидеть за книгами.

Из-за крайней нищеты семьи Василий не смог реализовать свою мечту стать художником или скульптором. Он даже поступил в Витебское художественное училище, но спустя год учебы выплату стипендий отменили, и парень вынужден был вернуться домой.

Молодой Василь Быков.

Вскоре после поступления в ФЗО, он успешно сдал экзамены экстерном и задумался о продолжении образования на более высоком уровне. Однако наступил июнь 1941 года, и молодого человека отправили строить оборонительные сооружения на Украине.

Военная юность

Фашисты быстро продвигались вперед, и группа, в которой работал Быков, была вынуждена отступить. В какой-то момент Василий оказался в отрыве от своих товарищей. И вот произошел инцидент, который повлиял на всю его дальнейшую жизнь. Сотрудники органов безопасности, следившие за порядком, приняли парня за немецкого шпиона. Под влиянием эмоций его чуть не расстреляли, но в последний момент разобрались в ситуации.

Во время военных действий жизнь Василя была под угрозой не один раз. В 1942 году Быкову исполнилось 18 лет, и его приняли на службу в Красную армию. После окончания Саратовского пехотного училища с званием младшего лейтенанта он был направлен на фронт.

Участвуя в сражениях за освобождение городов Украины, Василий получил тяжелое ранение в живот и ногу. Его даже признали погибшим, и на памятнике над общей могилой появилось его имя. Тело отправили домой на похороны. Никто не знал, как бы выжила его мать, но произошло нечто удивительное.

Фотография лейтенанта В. Быкова на фронте в Румынии в 1944 году.

Недавно перед ужасным треугольником пришло письмо от Василия — первое за все время, остальные по каким-то причинам не доходили. Однако это сообщение солдат отправил уже после даты, указанной на похоронах. Младшая сестра сравнила даты, обрадовалась и лишь после этого рассказала обо всем родителям. Впоследствии Быков использовал произошедшее как основу для своей повести «Мертвым не больно».

После лечения в госпитале, Василий снова отправился на фронт, чтобы освободить захваченные нацистами территории, такие как Румыния, Венгрия, Австрия и другие. Даже после окончания войны армия не отпускала Василия. В качестве кадрового офицера он проходил службу в различных регионах Советского Союза, включая Дальний Восток с 1949 года по конец 1955 года.

Две истории любви

В молодости, когда сверстники Василия предпочитали ходить в клубы на танцы, будущий литератор предпочитал оставаться дома и читать. Даже если у него были тайные чувства к кому-то, скромный парень никому об этом не рассказывал.

После окончания войны он встретил свою будущую жену Надежду. Она работала учителем. Они тихо поженились, но вскоре Быкова призвали на службу и отправили на Курильские острова. Его жена решила поехать с ним, и там родился их первенец Сергей. Второй сын, Вася, появился на свет уже после возвращения семьи в Гродно.

Василий Быков в 1950-х годах.

Василий прожил 30 лет со своей первой женой. В их семье не возникало скандалов, оба были тихими и сдержанными, любые недопонимания оставались между ними. В редакции, где писатель представлял свои произведения, работала женщина по имени Ирина. Она была первой, кто читал его рассказы и повести, так как сама набирала их на пишущей машинке.

Быков нашел в коллеге по литературному обществу понимание и поддержку. Вскоре он развелся с первой женой и вступил в брак с Ириной. Он был с ней неразлучен до конца своих дней.

Творчество Василя Быкова

Большинство произведений писателя посвящены военным событиям. Василий Быков считал, что только те, кто находился на фронте, способны рассказать правдиво о военных реалиях. Он стремился передать своим читателям «окопную правду». В своих произведениях он описывал не только героизм, но и страхи и сомнения солдат. Он говорил о том нелегком выборе, который приходится делать воину на войне: спасти себя или идти до конца, защищая своих товарищей.

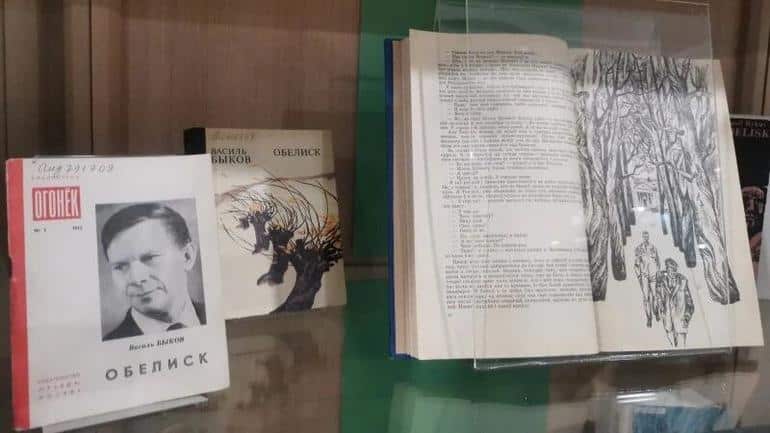

С начала 1960-х годов в творчестве писателя появляется критика политики коллективизации, репрессий и действий сотрудников НКВД в период войны. В своей книге мемуаров «Долгая дорога домой» (2002) Быков отмечал: «…на войне страхов множество, и они все различны. Страх перед врагами — опасностью быть взятым в плен или застреленным; страх от огня, особенно артиллерийского или бомбардировок. Когда взрыв происходит рядом, кажется, что тело само по себе, без участия разума, готово разорваться на куски от неописуемых мук. Но был также страх, который исходил сзади — от начальства, всех тех карательных органов, которые во время войны были не менее активны, чем в мирное время». На выставке в Национальной библиотеке Беларуси представлены книги Василя Быкова, посвященные 100-летию со дня рождения писателя.

На выставке в Национальной библиотеке Беларуси представлены книги Василя Быкова, посвященные 100-летию со дня рождения писателя.

Не всегда советская цензура допускала к публикации произведения Василя Быкова. Хотя некоторые его работы все же печатались в журналах, но с книжными изданиями было намного сложнее. Например, повесть «Атака с ходу», которая была написана и опубликована в периодике в 1968 году, вышла в отдельной книге только через 18 лет, а «Мертвым не больно» увидела свет спустя 23 года.

Однако, нельзя сказать, что Быков является писателем, пользующимся плохой репутацией. За свои произведения «Обелиск» и «Дожить до рассвета» он был удостоен Государственной премии СССР, а за книги «Волчья стая» и «Его батальон» ему была присуждена Государственная премия Беларуси. Ленинская премия была вручена Василию Быкову за повесть «Знак беды». Его произведения были экранизированы во многих фильмах и переведены на 23 языка.

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, писатель остро критиковал руководство Беларуси, выступая против близких отношений страны с Россией. Он призывал белорусов придерживаться западного курса. Однако он всегда горячо любил свою Родину, и в периоды нестабильности не всем удавалось сохранить объективное видение происходящих событий.

В 1998 году Василий Быков уехал из страны и проживал в Финляндии, Германии и Чехии. Ходили слухи, что за рубежом ему предлагали отказаться от белорусского гражданства и выступить против действующего «режима», но он отказался от этого.

В деревне Бычки Ушачского района находится стенд, посвященный постоянной экспозиции музея-усадьбы Василя Быкова.

За месяц до своего ухода из жизни он вернулся на родину — Быков понимал, что его времени осталось совсем немного из-за обнаруженного онкологического заболевания. Писатель скончался в больнице под Минском 22 июня 2003 года.

Лучшие произведения Василя Быкова

Впервые творчество Быкова было представлено публике в 1947 году, когда его рассказ «Допекло» был опубликован в минском журнале «Вожык». Однако настоящая известность пришла к нему лишь в 1961 году, когда была опубликована его повесть «Третья ракета».

«Альпийская баллада» (1963)

Это история невероятной любви, зародившейся в самом сердце военного конфликта, в условиях постоянной угрозы. Джулия, итальянка, и Иван, советский солдат, встретились в горах Альп, спасаясь из концлагеря. В течение трех долгих дней они были преследуемы фашистами с оружием и собаками. У них была всего одна пара обуви и немного хлеба на двоих. Но несмотря на все трудности, они не сдавались, стремясь к свободе с неимоверной силой.

Экранизация произведения привела к появлению фильма и балета с одинаковым названием. По сей день остается загадкой, была ли вымышлена история любви между Иваном и Джулией или же основана на реальных событиях. Сам автор в своих воспоминаниях утверждал, что в 1945 году встретил итальянскую девушку, которая искала солдата по имени Иван.

Снимок из киноленты «Альпийская баллада» от студии «Беларусьфильм»

Согласно рассказу белорусского журналиста Виталия Тараса, перед своей смертью Василий Быков утверждал, что не было никакой девушки, и что Джулия была вымышленным персонажем. Однако актриса Любовь Румянцева, сыгравшая главную роль в фильме «Альпийская баллада» (1965), утверждала настойчиво, что словам журналиста нельзя верить. Василий Быков лично говорил ей, что Джулия — настоящая женщина, с которой он поддерживает переписку.

«Сотников» (1970)

История была создана на основе реальных событий. В 1944 году писатель служил в армии в Румынии. Однажды ему довелось увидеть среди пленных нацистов своего бывшего товарища по оружию. Тот признался, что попал в концлагерь и вынужден был сотрудничать с врагами, чтобы впоследствии попытаться сбежать. Но удача не явилась на его сторону…

В романе Быкова происходят события, которые развиваются в немного ином ключе, однако центральной темой остается дилемма между выживанием и борьбой до последнего.

Существует отдельная история, связанная с публикацией повести. Быков отправил свою рукопись в журнал «Новый мир», где главным редактором был Твардовский. Он всегда был готов помочь белорусскому коллеге. Возможно, благодаря их совместным усилиям, Быкову удалось за короткое время превратиться из малоизвестного писателя из провинции в известного автора.

Снимок из киноленты «Восхождение» производства студии «Мосфильм»

Когда Твардовского вынудили покинуть журнал, он позвонил Быкову и спросил, заинтересован ли он в продолжении публикации повести в «Новом мире». Писатель замешкался, ему не хотелось отказываться от своего произведения. Твардовский в сердцах бросил трубку. «Сотников» все-таки был опубликован в издании под новым редактором. А Быкова мучили сомнения: сходство с сюжетом произведения было слишком явным.

В 1976 году Лариса Шепитько, известный режиссер, сняла фильм «Восходение» по мотивам повести. На Берлинском кинофестивале картина была удостоена четырех «Золотых медведей».

«Дожить до рассвета» (1972)

В ноябре 1941 года разворачиваются события, описанные в повести. Лейтенант Ивановский и его отважные бойцы сталкиваются с трудной миссией: проникнуть на вражескую территорию и уничтожить склад боеприпасов противника. Красноармейцы готовы на все, чтобы одержать победу.

В 1975 году был выпущен одноименный фильм в советских кинотеатрах. Спустя сорок лет, в 2015 году, был снят фильм «Лейтенант» по мотивам той же повести.

«Знак беды» (1982)

В повести автор представил войну через призму обычных граждан, а не военнослужащих. Он исследовал психологию персонажей, оказавшихся в крайне сложных условиях, чтобы показать ужасы войны.

Степанида и ее супруг Петрок проживают на хуторе недалеко от поселка Выселки. Попытка установить отношения с оккупантами заканчивается трагически. Немцы легко находят желающих стать полицейскими, и это не бывшие кулаки, а сельские жители, знакомые с историей героев.

Сцена из киноленты под названием «Знак беды», выпущенной студией «Беларусьфильм»

Степанида борется, но ее усилия тщетны. Бывшие жители ее села, ставшие сторонниками нацистов, превращаются в преступников. Без всяких других вариантов, она закрывается в своем доме и поджигает его. Гибель Степаниды символизирует конец традиционной деревни, разрушенной коллективизацией и войной.

В 1986 году была снята экранизация повести. Василий Быков лично выбрал Нину Русланову для роли Степаниды. Во время съемок актриса полностью погрузилась в образ своего персонажа: она жила, ела и спала в костюме, активно использовала мимику и изменяла голос. После премьеры фильма Русланова была удостоена Государственной премии БССР.